Kecerdasan memperjuangkan nasib harus dilandasi pengetahuan dan keterampilan mumpuni dan kontekstual

Ketukan palu disahkannya RUU Omnibus law pukulan telak bagi kaum buruh. Kekalahan yang harus dimaknai tiadanya kekuatan politik di parlemen, sebab suara buruh hanya nyaring terdengar di jalanan. Lalu, apa yang harus dilakukan kemudian?

Sebagai buruh yang menyandang gelar profesi jurnalis, penulis berasumsi, kekalahan demi kekalahan kaum buruh tak lain belum terbangunnya kesadaran politik sebagai kelompok yang memiliki kekuatan, hanya baru sekedar kesadaran utopis semata.

Ini Nusantara, Bung!

Sebagai anak zaman yang lahir di Nusantara, awalnya penulis pun begitu mengamini teori-teori gerakan buruh yang diimpor dari Eropa. Penulis pernah begitu terkesima pada praktik perjuangan kaum buruh di Eropa, sebut saja peristiwa Mei 1968 di Perancis. Peristiwa yang diawali oleh serentetan pemogokan mahasiswa dan pelajar di Paris dan kemudian disusul oleh kaum buruh dan seluruh lapisan masyarakat Prancis tersebut merupakan pergerakan terbesar yang terjadi dalam sejarah Prancis pada abad 20.

Gegap gempita Mei 1968 di Perancis berhasil menumbangkan pemerintahan De Gaulle di Prancis yang terjadi pada bulan Mei dan Juni 1968. Rentetan kejadian ini memberikan warna tersendiri pada perjalanan sejarah Prancis modern yang ditandai oleh gerakan perlawanan yang terjadi di bidang politik, sosial dan budaya terhadap nilai-nilai masyarakat konservatif, kapitalisme, imperialisme dan terhadap kekuasaan (pemerintahan De Gaulle). Gerakan serupa yang terjadi di Indonesia pada Mei 1998 yang berhasil menumbangkan penguasa Orde Baru, Soeharto, setelah 32 tahun bertahta di kursi orang nomor satu di Indonesia.

Namun berbeda dengan gerakan Mei 1968 yang selain gerakan politik, namun juga gerakan kebudayaan, penulis menilai gerakan Mei 1998 hanya sebatas gerakan politik akibat kemarahan massa rakyat yang dipicu krisis ekonomi sejak medio 1997. Sehingga, reformasi 1998 hanya melahirkan berbagai institusi baru yang dilabeli buah reformasi, namun masih diisi oleh mentalitas lama. Hasilnya bisa kita rasakan kemudian hingga hari ini.

Sementara, gerakan Mei 1968 di Prancis justru menjadi babak baru peradaban politik dan kebudayaan di negeri yang melahirkan banyak pemikir kaliber tersebut. Sebab, gerakan tersebut dilandasi oleh sikap perlawanan intelektual atas kejemuan kaum reformis pada zamannya atas praktik yang otoriter. Jadi, segala bentuk kekuasaan yang telah merampas hak hidup rakyat, dilawan oleh gerakan pelajar dan mahasiswa yang menuntut "pembebasan moral" dan sekaligus menyatakan penolakan terhadap sistem universitas yang konservatif, masyarakat konsumtif, kapitalisme, institusi-institusi dan nilai-nilai tradisional.

Pada aras demikian, maka dapat disimpulkan, gerakan Mei 1968 adalah sebuah gerakan yang dibangun oleh kecerdasan semitok kultural, bukan oleh amarah belaka. Mereka memahami kontekstual masalah pada zamannya, kemudian menghimpun gerakan bersama antara kaum intelektual kampus yang disambut mesra oleh kelompok buruh. Lalu, bagaimana dengan kondisi di Indonesia?

Sejak medio 2000-an, sejak penulis masih berprofesi sebagai buruh pabrik, penulis telah menggaungkan suara 'Mari Kita Rebut Saham Perusahaan". Tentu gagasan tersebut penulis landasi proyeksi situasi di masa depan, di mana persaingan antar korporasi semakin kompetitif akibat desakan kemajuan teknologi. Sehingga, akan terus terjadi pengebirian hak-hak buruh bermitos efisiensi dan produktivitas korporasi.

Namun, suara penulis seolah-olah hanya bergema di dada sendiri. Tak ada gayung bersambut, baik dari kawan-kawan di lingkungan kerja, maupun organisasi-organisasi serikat buruh. Gerakan saat itu, hingga hari ini, masih dibangun di atas ritme utopis Eropa, tanpa memahami aspek kultural.

Penulis berpendapat, terjadi kesenjangan kultural antara Eropa dan Nusantara, sebab pengetahuan tidak lahir dari ruang hampa. Sejarah, adat istiadat, turut membentuk alam pikir, yang tidak begitu saja cocok untuk diadopsi di tempat berbeda. Hal demikian sangat mudah kita lacak, pada berbagai kebudayaan di Nusantara sendiri, di mana setiap suku memiliki bentuk-bentuk pikiran yang berbeda. Lalu, apakah bentuk-bentuk pikiran itu bersifat universal sebagaimana yang selama ini didoktrinkan sekolah?

Penjajahan fisik telah usai sejak revolusi kemerdekaan menggemakan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Namun penjajah telah terlanjur menancapkan bentuk-bentuk pikirannya di ubun-ubun kita yang sampai saat ini masih kita lestarikan.

Sebut saja, Thomas Stamford Raffles yang melahirkan banyak Indolog. Indolog terkenal yang namanya sampai hari ini masih kita ingat tak lain Snouck Hurgronje. Para Indologi ini alih-alih menjadi cermin realitas, justru mengambil bagian dalam membentuk Indonesia pada masa kolonial dan seterusnya.

Hal yang dapat kita pahami saat ini dalam konteks gerakan buruh, paham-paham yang diimpor kemudian diyakini dapat melahirkan kesadaran kelas sebagaimana di Eropa, ternyata sampai hari ini penulis nilai tidak jelas hasilnya. Sebab, pengetahuan hasil produksi pabrik ilmu di Eropa tersebut, seperti produk fashion yang tak cocok untuk ukuran penduduk di Nusantara. Sehingga, ketika digunakan, kita seperti terasing, dan bukan diri sendiri.

Bukan Kesadaran Kelas, Tapi Kesadaran Kawula/Gusti

Kesadaran kelas yang diidamkan-idamkan oleh para intelektual buruh ternyata hanya melahirkan kekecewaan demi kekecewaan. Sebab, buruh yang semestinya melawan setiap bentuk kekuasaan kapitalisme, justru menjadi baut dan oli yang melanggengkan ideologi Eropa dan Barat tersebut.

Terasingnya kita dari tata nilai sendiri (Nusantara) berdampak pada keyakinan terlalu besar pada pengetahuan dari Eropa. Para intelektual buruh menganggap, kaum buruh di Indonesia dapat terbentuk kesadaran kelasnya sama seperti yang terjadi di negeri asal para intelektual awalnya, sebut saja Karl Marx. Namun, ternyata sikap terlalu optimis itu hanya melahirkan para zombie kapitalisme, sebab sejauh pengalaman penulis sebagai buruh, sikap konsumtif buruh sepadan dengan kaum kelas menengah yang hidupnya dimanjakan oleh kartu kredit. Berbagai produk terus diburu meski harus kredit (sepeda motor bermerek, ponsel bermerek, hingga gaya hidup ala selebritis).

Kondisi demikian tentu sebuah ironi, sebab hasil memeras keringat siang dan malam tak menjadi modal mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Upah habis kembali ke pusat kekuasaan arus zaman abad ini (para kapitalis).

Potret demikian dapat kita pahami karena kesadaran serta alam pikir buruh di Nusantara berbeda dengan di Eropa dan Barat. Meski memiliki label yang sama, namun tingkat kesadaran berbeda.

Hal demikian tentu harus kita telusuri akarnya pada wilayah kebudayaan. Sebab, perbedaan budayalah yang sangat mudah dinalar untuk menyusun kerangka gerakan yang lebih rasional.

Budaya Nusantara, terutama Jawa dan juga wilayah-wilayah lainnya, terbangun dari jejak peradaban sistem tata pemerintahan kerajaan, di mana kawula/gusti melekat sebagai mentalitas masyarakatnya. Pada realitas demikian, nilai-nilai kesetaraan sangat sulit ditanamkan. Sebab, selalu terjadi jurang yang dalam antara kemampuan bernalar dengan bertindak. Pameo tubuh kita di atas mercy sementara mental kita di atas pedati menjadi cermin untuk kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Di mana, kemajuan ilmu pengetahuan tak serta merta dapat diimplementasikan menjadi sebuah tindakan, selain hanya menjadi hiasan intelektual semata.

#GOOGLE_ADS#

Mentalitas kawula/gusti juga yang membuat buruh terlalu menghamba pada kekuasaan majikan. Kisah yang sering penulis dengar dari lorong-lorong pabrik, sikap arogan dan otoriter seorang mandor terhadap bawahan cermin dari mentalitas kawula yang sedikit saja diberikan kekuasaan. Mentalitas yang siap menindas, menghisap teman sendiri karena begitu bangga menjadi perpanjangan tangan majikan. Padahal, tak lain ia menghianati statusnya sendiri. Dengan kondisi demikian, masihkah mempercayai kesadaran kelas terjadi?

Akhirnya, UU Omnibus law bukan sekedar produk hukum yang akan memecut buruh semakin terperosok sebagai "keledai" mainan, namun jauh dari itu, sebuah cermin dari ketidakberdayaan politik kelompok dengan jumlah massa fantantis di Indonesia, sebanding dengan Ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, dibandingkan NU dan Muhammadiyah yang dapat mewujudkan aspirasinya di ranah politik praktis melalui partai politik, lalu apa kabar dengan gerakan buruh?

Tantangan Kita

Membangun gerakan massa bukan sekedar menghimpun sebanyak mungkin jumlah anggota, namun yang lebih utama adalah menggerakkan organisasi berdasarkan pengetahuan yang digali dari akar budaya sendiri.

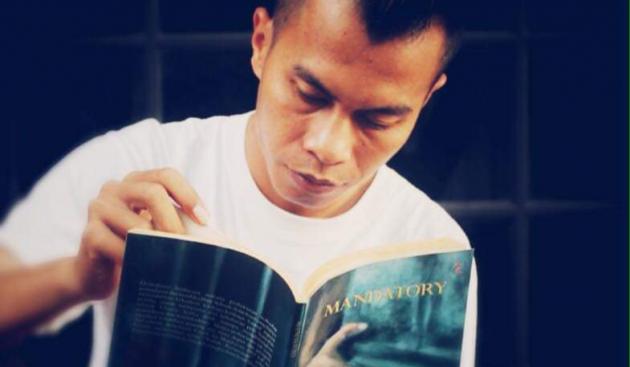

Membangun gerakan buruh dan kesadarannya sebagai kelompok termarjinalkan harus dilandasi oleh kemauan untuk terus belajar. Gerakan literasi buruh menjadi kebutuhan mendesak agar lahir penulis-penulis handal sebagai intelektual organik yang memahami masalah kaumnya, dibandingkan mengandalkan para intelektual asing yang layaknya turis memotret objek wisata.

Maka, penulis menyeru kepada saudara-saudaraku kaum buruh di Indonesia : Kepalkan Tangan, Tajamkan Pena. Kaum Buruh, Menulislah!

Tangerang, 6 Oktober 2020

Mohamad Romli

(Jurnalis di TangerangNews.com, seorang buruh)